Kriegseinsatz Zweiter Weltkrieg meines Opas Herbert Traugott Lange

Mein Opa wird im Oktober 1936 zuerst zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Es existiert noch ein Erinnerungsheft aus dem Arbeitsdienst im Arbeitsgau I-III Ostpreußen.

Nach dem Reichsarbeitsdienst ist mein Opa ab dem 09.04.1937 arbeitslos gemeldet, beginnt dann aber ab August 1937 eine Tätigkeit bei der Dienststelle des Reichstreuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Ostpreußen, die er am 31.10.1937 wieder beendet um seinen aktiven Wehrmachtsdienst abzuleisten.

Er wird am 01.11.1937 als Fernsprecher in der 4. Fernsprechkompanie / Nachrichtenabteilung 41 in Königsberg ausgebildet. Im Mai 1938 nimmt er an einer großen Übung in Masuren teil und 1937 folgt dann eine weitere Übung in Planken.

Eingezogen zum Krieg wird er am 22. November 1939 zur 1. Kompanie (Übung) Nachrichten Regiment 501. Die Kompanie war ab November 1939 beteiligt am Durchbruch zum Ärmelkanal. Sein Einsatz führte ihn über die Mosel wo sie in Bad Bertrich an der Mosel bleiben und dort Quartier beziehen bei der Familie des Schreibwarenhändlers Joh. Britz. Weihnachten 1939 darf er zuhause in Königsberg verbringen, er erhält Urlaub vom 23.12.1939 bis zum 05.01.1940. Bereits zum 01. Januar 1940 wurde er vom Gefreiten zum Obergefreiten befördert.

Es geht weiter über Gießen nach Den Haag.

Zum 01. Mai 1940 wurde er bereits wieder befördert und zwar zum Unteroffizier.

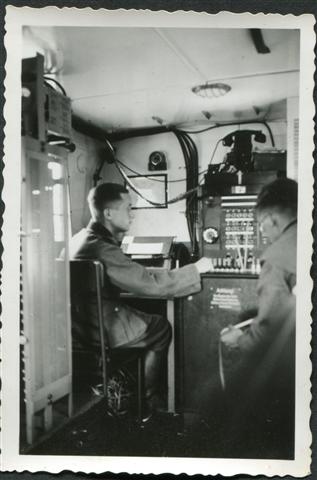

Seine Kompanie wird nach Brüssel verlegt. Er ist dort von 1941 bis 1943 stationiert. Er gehört dort dem Führungsstab der Fernschreib Kompanie G601 an. Das Bild zeigt eben jenen Führungsstab

Seine nochmalige Versetzung wahrscheinlich von Angerburg (Ostpreußen) aus fällt in die Zeit der Neuaufstellung der Panzer Nachrichtenabteilung 200 der 21. Panzerdivision. Die Vorgängerabteilung war im Mai 1943 in Nordafrika zerschlagen worden und war im Juli 1943 auf dem Truppenübungsplatz Esbjerg in Dänemark und im Westen neu aufgestellt worden.

Vom 11.09.1943 bis 25.08.1944 war in der 1. Kompanie Panzer Nachrichten Abteilung 200. Diese war der 21. Panzer Division unterstellt. Der Einsatzraum war

- Juli 1943 - März 1944 in Frankreich

- April 1944 in Ungarn

- Mai 1944 in Frankreich und

- Juni / Juli 1944 in der Normandie

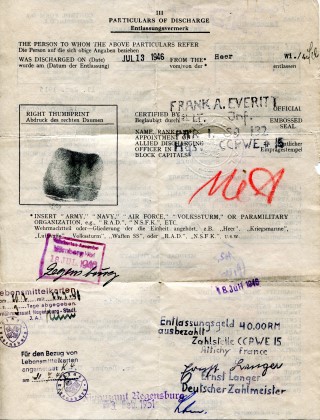

Er wurde mit seiner Nachrichtenabteilung 200 über Paimpont nach Paris verlegt. Am Tag der Kapitulation, den 25.08.1944 gerät mein Opa in Paris in amerikanische Gefangenschaft. Er befand sich erst im CCPWE 13 in Le Mans, Département Sarthe, danach ab dem 15.12.1944 in CPWE 22 in Thorée-les-Pins, Département Le Fléche. Ab dem 01.07.1945 bis zum 05.07.1946 war er in verschiedenen Arbeitskompanien eingesetzt. Seine letzte Station war dann CPWE 15 Attichy, Département Compiégne. Dort wurde er am am 16.07.1946 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Die Entlassungspapier wurden am 13.07.1946 ausgestellt.

Der Kriegseinsatz von Lisbeth Anna Lange

Bereits ein Kind haben meine Urgroßeltern im Krieg verloren und nun kommt ihre Tochter Lisbeth Lange in russische Gefangenschaft. Lisbeth Lange, die Schwester meines Opas diente während des Krieges als Wehrmachthelferin beim Generalkommando I in Königsberg, Sie war zuletzt eingesetzt in Bukarest / Rumänien als Büroangestellte bei der Heeresmission (Abwehrstelle) in Bukarest und geriet Ende August 1944 bei der Besetzung Rumäniens durch die Rote Armee in sowjetische Gefangenschaft. Ob sie sich freiwillig als Wehrmachthelferin, sog. "Blitzmädchen" gemeldet hat, ist unbekannt. Die Wehrmachthelferinnnen bekamen damals kein Soldbuch ausgehändigt, sondern nur ein Dienstbuch, in das ihre Verwendung und Einsatzorte eingetragen wurden.

Sie wurde in die Sowjetunion verbracht und am 27. März 1946 als Angehörige der deutschen Abwehr durch eine Sondersitzung beim Ministerium für Staatssicherheit der UdSSR nach Artikel 58-6 (Spionage) des Strafgesetzbuchs der UdSSR zu acht Jahren Freiheitsentzug im Arbeits- und Besserungslager verurteilt. Sie kommt in das Lager Workuta in Russland. Der Weg in das Lager und der Lageraufenthalt selber sind nicht belegt. Die Problematik bestand darin, dass diejenigen Frauen, die in die UdSSR verschleppt wurden, nicht als Kriegsgefangene angesehen wurden, sondern Russland sie wie Zivilpersonen führte. Damit war dem Roten Kreuz der Zugang zu den weiblichen Gefangenen verwehrt. "Im Osten verloren sich die Spuren der weiblichen Wehrmachtangehörigen im Schicksal der Zivilverschleppte. In den Heimkehrerberichten über die Kriegsgefangenenlager auf dem Balkan und in der UdSSR war von Frauen nur selten die Rede. Die Wehrmachthelferinnen und Rotkreuz Schwestern wurden erfahrungsgemäß meist unmittelbar nach ihrer Gefangennahme von den Soldaten getrennt. Es gab ausgesprochene Frauengefangenenlager, z.B. Ghenzea in Rumänien, Insterburg, Ziehenau und Tapiau in Ostpreußen, Graudenz und Deutsch Eilau in Westpreußen. Von dort durch wurden die Frauen nach Rußland in spezielle Frauenarbeitslager wie Karaganda, Kemerowe und Stalinks transportiert. [...] Es kann davon ausgegangenen werden, daß etwa 25.000 Frauen, die zum Wehrmachtgefolge gehörten, in die Sowjetunion gebracht wurden." (Seidler, Franz W.: Blitzmädchen - Die Geschichte der Helferinnen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, 1979, S. 29).

Auch wenn der genaue Weg ins Lager Workuta von Lisbeth nicht belegt ist, so gab es doch allgemeine Informationen über den sehr entbehrungsreichen Weg dorthin. "Die in Bukarest selbst stationierten weiblichen Wehrmachtsangehörigen und Rotkreuz Schwestern gingen nach ihrer Gefangennahme durch die Lager "Deutsche Gesandschaft", "Schule" und "Krankensammellager", ehe die Überführung in das große Frauensammellager Ghenzea bei Bukarest stattfand. Auch die ca. 350 Frauen und Mädchen aus dem Sammellager Craiowa kamen nach Ghenzea. Der Marsch dorthin erstreckte sich über zirka 280 km. Im November 1944 befanden sich in Ghenzea zirka 1000 Frauen. Von dort erfolgte der Abtransport nach Sowjetrußland, vorwiegend zunächst in das Zivilinterniertenlager Engels bei Saratow (Wolga), nach Makejewka, Stalino und andere Lager im Dornbass." (Deutsche Rotes Kreuz Suchdienst: Zur Geschichte der Kriegsgefangenen im Osten, Teil 1, 1954, S. 83f)

Lisbeth verstirbt am 31. Januar 1951 in Workuta im Krieggefangenenlager, 2. Ziegelei, Russland. Aus mehreren Heimkehreraussagen gegenüber dem Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes ist Lisbeth an TBC verstorben.

Das Gefangenenlager in Workuta lag auf einem Verbannungsgebiet mit über 820 Lagern. Es war belegt von ca. 1936/38 bis 1955/56. Die Belegungsstärke lag bei etwa 130.000, darunter etliche tausend Frauen. Workuta lag ca. 150 km südlich vom Eismeer im Osten der Komi ASSR (Autonome Sozialistische Sowjet Republik) und ca. 40km westlich vom nördlichen Ural auf dem 65. Breitengrad. Bilder und Beschreibungen über das Lager findet sich unter www.gulag.memorial.de

Der Kriegseinsatz meiner Großmutter Franziska Listl

Auch meine Großmutter nahm als weibliche Wehrmachthelferin am Krieg teil.

Davor war sie im Reichsarbeitsdienst weibliche Jugend (RADwJ) in Friesoythe im RADwJ 4/171. Der erste Hinweis darauf findet sich in ihren Unterlagen aus dem Jahr 1938. Ich vermute daher, dass sie 1938 zum RADwJ eingezogen wurde oder sich freiwillig meldete. Dort war sie bis September 1940. Zwischen Oktober 1942 in Gießen und Oktober 1943 in Königsberg war sie als weibliche Wehrmachthelferin in Brüssel stationiert. Dort lernte sie auch meinen Großvater kennen und heiratete ihn am 20. Oktober 1943 in Königsberg. Sie hat ihre Tätigkeit als Nachrichtenhelferin nach der Hochzeit vermutlich nicht wieder aufgenommen, auch wenn ihr Entlassungsschein auf das Datum 13. Juli 1946 ausgestellt ist, denn ab 1944 befand sie sich dann auf der Flucht aus Königsberg. Die Flucht führte von Königsberg aus über Friedland in Ostpreußen nach Landsberg bei Halle an der Saale. Von dort ging es über München nach Regensburg.

Der Kriegseinsatz meines Großvaters Heinrich Mangasser

1935 wird Heinrich Mangasser als Freiwilliger in Kaiserslautern für den Wehrdienst gemustert. Am 20. Oktober 1936 ist sein Einstelllungstag in den aktiven Wehrdienst. Seine Dienstzeit beginnt am 01. Oktober und die Vereidigung fand am 30. Oktober 1936 statt.

Er war vom 20. Oktober 1936 bis zum 10. Oktober 1937 eingesetzt im 6. Panzer Regiment 7 im Dienstgrad eines Gefreiten. Er wurde dann versetzt in das Panzerregiment 11, Panzer Abteilung 65.

Der Tag war voll ausgefüllt, wie man am Beispiel des Dienstplans vom Montag, den 8. November 1937 sehen kann (vgl. Schadewitz, Michael: Panzerregiment 11. Panzerabteilung 65 und Panzerersatz- und Ausbildungsabteilung 11, Würzburg 2013, S. 21)

05.30 Uhr Wecken

05.35 Uhr bis 05.55 Uhr: Frühsport

06.00 Uhr bis 06.45 Uhr; Morgenkaffee und Revierreinigung

06.50 Uhr Morgenappell und Diensteinteilung

07.00 Uhr bis 07.55 Uhr: Unterricht: Spindordnung

08.05 Uhr bis 11.15 Uhr: Gewehrausbildung: Karabiner 98K

12.15 Uhr bis 12.45 Uhr: Mittagessen

13.15 Uhr bis 13.55 Uhr: Mittagsruhe

14.00 Uhr Befehlsausgabe und Postverteilung

14.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Panzerbesichtigung und Panzerexexzerzieren

17.00 Uhr bis 17.55 Uhr: Unterricht: Rang- und Dienstgradabzeichen

18.00 Uhr bis 18.30 Uhr: Waffenreinigung und Verpflegungsempfang

18,30 Uhr bis 19.00 Uhr: Abendessen

19.15 Uhr bis 20.30 Uhr: Singen Rekrutenchor

20.35 Uhr bis 21.45 Uhr: Schreibzeit und Revierreinigen

22.00 Uhr Zapfenstreich

"Dazu einige Erläuterungen: Das Wecken erfolgte grundsätzlich im Zusammenwirken mit dem Hornisten an der Hauptwache. An Sonn- und Feiertagen wurde später geweckt. Das Hornsignal wurde auch von einem Teil der Zivilbevölkerung als willkommenes Signal zum Aufstehen oder Arbeitsbeginn genutzt. Beim Bäckermeister "Figge" in der Gierstraße in Paderborn setzte mit dem Weckruf die Arbeit für Meister und Gesellen ein. Lag für das Regiment ein besonderer Grund zum frühen Wecken vor, dann war auch ein Teil der Bevölkerung, ohne sich über die eigene Uhr zu informieren, zu früh aufgestanden." (Schadewitz, Michael: Panzerregiment 11. Panzerabteilung 65 und Panzerersatz- und Ausbildungsabteilung 11, Würzburg 2013, S. 21)

Am 01. August 1939 wurde die Division von Heinrich mobilisiert und somit begann für ihn der Krieg. Am 01. September 1939 beginnt der Einmarsch in Polen, allerdings wurde dieser von anderen Einheiten durchgeführt. Die Panzer-Abteilung 65 hatte noch einen Tag Zeit. Deren Einmarsch in Polen begann erst am 2. September 1939. Sie überschritten die Prosna und die polnische Grenze und nahmen Wielum ein.

Am 03. September 1939 begann der Angriff über die Warthe bei Kanopniea und Rychlociee. Am nächsten Tag stoßen sie weiter nach Widawa vor. Dort geraten sie unter heftigen Beschuss und rücken erst am 06. September in Richtung Lask weiter und erhalten am nächsten Tag den Befehl nach Radomsko vorzustoßen.

Am 08. September passierte man die Stadt Radom ohne nennenswerten Widerstand, die Kämpfe begannen erst einige Kilometer hinter der Stadt. Am nächsten Tag erhält die Panzer-Abteilung den Befehl einen Entlastungsangriff auf Ilza (30 km südlich von Radom) durchzuführen.

Zwischen dem 10. und 15. September 1939 ist die Einheit in Kämpfe an der Weichsel beiderseits Kosieniee verwickelt. Sie sollten für den Einsatz im Raum Warschau zur Verfügung stehen.

Zwischen dem 17. und 19. September fanden schwere Kämpfe in der Pusza statt, es waren wohl die schwersten Kämpfe für die Panzer-Abteilung 65 während des gesamten Polenfeldzuges. Am 20. September weitere Gefechte bei Laski bevor die Einheit dann zwischen dem 21. September und 14. Oktober 1939 im Raum südlich von Grojee verlegt wird. Die Einheit darf zurück nach Paderborn. Heinrich wird zwischen dem 15. Oktober 1939 und dem 30. Januar 1940 im Heimatkriegsgebiet eingesetzt. Die Zeit wird insbesondere dazu genutzt um die Panzer und das andere Gerät wieder einsatzbereit zu bekommen und für den Personalersatz zu sorgen, der aufgrund der Gefallen und Verwundeten entstanden ist. Auch für Urlaub bei der Familie ist nun Gelegenheit.

Im Januar 1940 geht es zurück an die Front. Am 30. Januar war Abmarsch zum Verladebahnhof Sennelager und es ging Richtung Westen in den Raum um Euskirchen. Dort bleibt man bis zum März 1940 bevor es dann weiter nach Limburg ging. Dazwischen ging es aber nochmals zurück ins Heimatkriegsgebiet.

Nach langen Wochen in Deutschland und dem Operationsgebiet der Westfront mit mehrmaliger Verschiebung des Abmarschbeginns ist am 10. Mai 1940 dann die Entscheidung gefallen. Der Krieg gegen Frankreich beginnt.

Die Panzer-Abteilung überquerte bei Montherme die Maas und rückte weitere 60 km vor. Im Verlauf ging der Vorstoß bis zum Meer und nach Flandern. Dort nahm die Division an den Kämpfen um Flandern teil. Vom 12. bis 17, Juni ging es durch die Champagne und über den Rhein-Marne Kanal und man eroberte Epinal. Diese Eroberung hat Heinrich allerdings nicht mehr mit erledigt, denn er wird am 16. Juni 1940 schwer verwundet. An diesem Tag ging es über Saint Dizier nach Chaumont wo er einen Halsschuss erlitt und Granatsplitter drangen in der Stirnmitte und am linken Mundwinkel ein. Er kam am 21. Juni 1940 ins Lazarett nach Neckargemünd. Am 06. November 1940 wurde er aus dem Lazarett entlassen. ER war danach nicht mehr an der Front einsatzfähig. Im Rückblick gesehen ein positive Fügung, denn seine Panzer-Division war dann im Feldzug in Russland 1941 eingesetzt. Ebenfalls eines der grausamsten Kapitel in der Zeit des Zweiten Weltkrieges.

Heinrich wurde dann vom 17. Juni 1940 bis zum 31. März 1945 im Heimatheer eingesetzt. Der Begriff des Heimatheers stammt aus dem Soldbuch. Eher ungewöhnlich, denn dieser Begriff wurde in der Wehrmacht eigentlich nicht mehr verwendet. Er stammt aus der Zeit des Ersten Weltkrieges und der Reichswehr. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges sprach man vom Ersatzheer.

Laut den Unterlagen der Pfälzischen Pensionsanstalt war Heinrich vom 09. Mai 1945 bis 15. Juli 1945 in Kriegsgefangenschaft. Wo dies war, ist allerdings nicht vermerkt.

Der Kriegseinsatz meiner Großmutter Erika Werning

Erika Werning wurde am 18. Oktober 1940 als Arbeitsmaid in den Reichsarbeitsdienst weibliche Jugend (RADwJ) eingezogen. Ihr erster Einsatzort war im RAD 1/170 in Heesepertwist. Sie unterbrach den RADwJ und arbeitete ab dem 01. April 1941 als Verkäuferin in Bielefeld bevor sie dann wieder vom 01. Mai 1942 bis Ende März 1943 im Arbeitsdienstlager wJ in Neuenkirchen / Bramsche eingesetzt war. Sie verdiente dort damals 1.050 Reichsmark.

Ab dem 01. April 1943 bis Ende September 1943 wurde sie dann in der Lagerschule Pinne bei Posen ausgebildet und erhielt dafür 1.680 Reichsmark. Ab dem 01. Oktober 1943 kam sie dann nach Elisabethfehn und übernahm dort die Verwaltung. Ende September 1944 bekam sie Heiratsurlaub und kehrte aus diesem Krankheitsbedingt nicht wieder in das Lager zurück. Ob die Krankheitsgründe die damalige Geburt ihres ersten Kindes, das kurz nach der Geburt bereits verstarb, war oder doch andere Gründe dahinter standen, ist unbekannt.